- 2.300℃までの溶融金属と溶融ガラスの超音波脱ガス

- 月~金:09:00~19:00

- Sialon Ceramics Aps - Østerbrogade 226 st.- 2100 コペンハーゲン - デンマーク

溶融ガラスの省エネ

溶融ガラスの省エネ

気泡の大きさを2倍にして温度を下げる(ストークの法則)

精製速度に対する気泡サイズの超音波効果

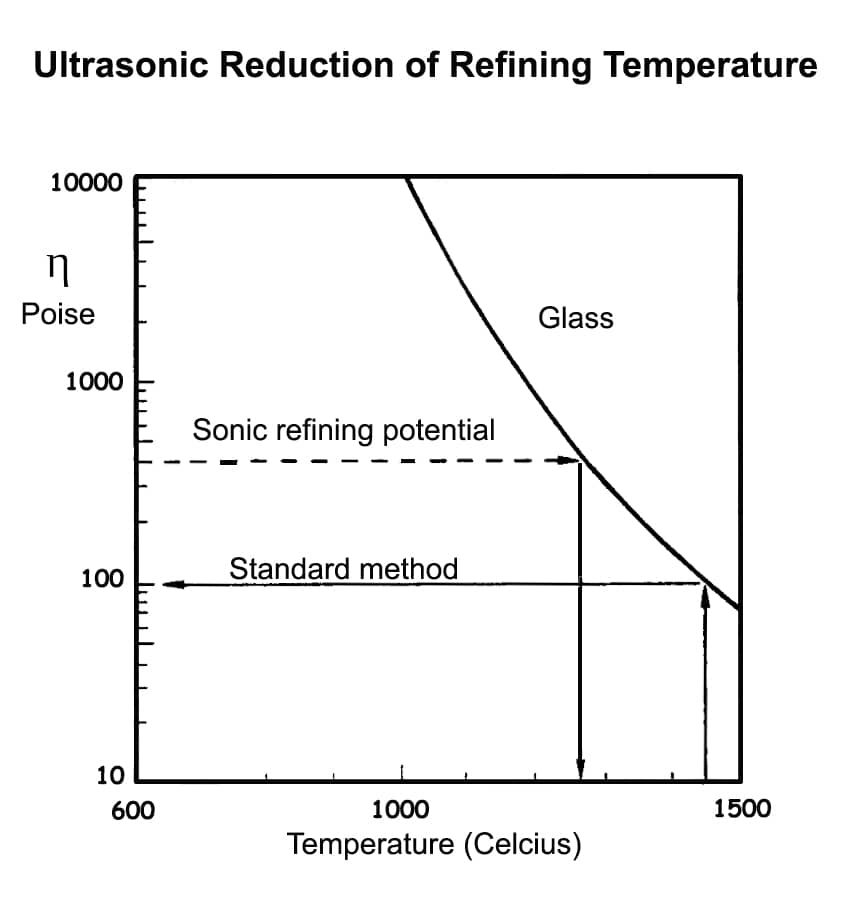

超音波アシスト溶融ガラス精製は、標準的なプロセスよりも大幅に低い温度で、しかも非常に重要なことであるが、処理時間を延長する必要なしに、溶融ガラスからガスバブルを除去するために使用できる可能性がある。溶融ガラス精製工程は非常にエネルギー集約的であるため、ガラス精製温度を下げることで大幅なエネルギー節約が可能となる。ここでは、超音波ガラス精製が 総エネルギーコストを最大20%削減する可能性があることを示す。

ガラス溶解とガラス精製

ガラスの製造は、溶融と精製の両方を含むエネルギー集約型のプロセスである。溶解とは、原料からガラスを形成する際に起こる化学反応を制御することであり、精製とは、形成された溶融ガラスから気泡を除去するプロセスを指す。

ソーダ石灰ガラスの溶融は約1,300℃の温度で達成されるが、精製には約1,450℃というかなり高い温度が必要である。この高温では、溶融ガラスの粘度が十分に低いため、ガラス中の気泡を表面に浮上させることができる。

1,300℃から1,450℃の精製温度への昇温は、完全な溶融およびガラス精製工程で使用される全エネルギーの約40%を消費する。通常、熔解と精製を合わせて約24時間かかるため、かなりのエネルギーを消費する。

気泡の大きさ、ガラスの精製温度、時間の間には強い相関関係があります。簡単に表現すると、大きい気泡は小さい気泡より早く上昇し、精製温度が高いほど溶融ガラスの粘度が低下し、粘度が低いほど気泡は早く上昇する。従って、精製プロセスの効率を向上させるためには、気泡径を大きくするか、溶融ガラスの粘度を下げる必要がある。後述するように、超音波精製では、溶融ガラスの温度を上げることなく、気泡径を大きくし、効率的に気泡を除去することができる。

超音波ガラス精製速度に及ぼす気泡径の影響

より正式には、ガス気泡が合体すれば、ストークスの法則に従って、粘度が高くても同じ精製速度を維持できる。 ストークスの法則は、相対速度vで移動する粘度ηの流体中に浮遊する半径Rの静止球の力Fを表す。

F = 6 π η R v

この関係を利用して、気泡径を例えば0.4mmから2倍の0.8mmにすることで、理論的には粘度400Paの溶融ガラス中で、気泡径が小さく粘度が100Paの場合と同じ精錬速度を達成できることを示すことができる。なお、0.4mmは通常、溶融ガラスの深さ1メートルを約16時間で上昇する最小の気泡径であり、その速度は毎秒20マイクロメートルである。

この関係は、典型的な市販ガラスの粘度対温度を示した図から明らかである。1,450℃では粘度は100Paであるが、1,280℃では400Paまで低下している。ストークスの法則から、粘度100Paにおける0.4mmの気泡の上昇速度は、粘度400Paにおける0.8mmの気泡の上昇速度と同じである。

言い換えれば、気泡の大きさを2倍にすることで、同じ精製速度を約1250℃の低温で達成することができる。通常、これはプロセスの総エネルギーコストの20%を節約することになる。

この分析から、溶融ガラス中の気泡径を大きくすることによって、精製工程で大幅なエネルギー削減が可能であることが示唆されるが、現実的にこれを達成することはできるのだろうか?

粘度と温度の関係

超音波エネルギーを利用した強制的な気泡合体

超音波精錬の最新の進歩は、ガラス精錬中に気泡サイズを大きくするために超音波エネルギーを使用できるようになったことを意味する。複数のプロセスが関与しているが、支配的なものはキャビテーションである。

キャビテーションは溶融ガラスの圧力を急激に変化させる高エネルギーのプロセスであり、低圧の空洞や空隙を作り出す。この空洞が核となり、そこに溶解ガスや気泡が拡散し蓄積される。効果的に、小さな気泡が合体し、より大きな気泡を形成し、我々が示したように、気泡はより急速に表面まで上昇し、そこで消滅する。

結論

超音波エネルギーを用いてガラス精製中の気泡サイズを大きくすることは、ガラス溶融工程後に温度を上昇させてガラス溶融物の粘度を下げる必要なく、標準的な精製時間を達成できることを意味する。つまり、処理時間を短縮するか、工程で使用するエネルギーを削減するか、どちらかを選択することができるのです。

省エネの可能性は業界によって異なり、ガラス産業分野や品質要件など多くの要因に左右されるが、超音波アシストによるガラス精製では最大20%の省エネが可能である。この省エネルギーは、エネルギー多消費産業であるこの業界にとって、大きな潜在的利益をもたらすものである。